卡搭

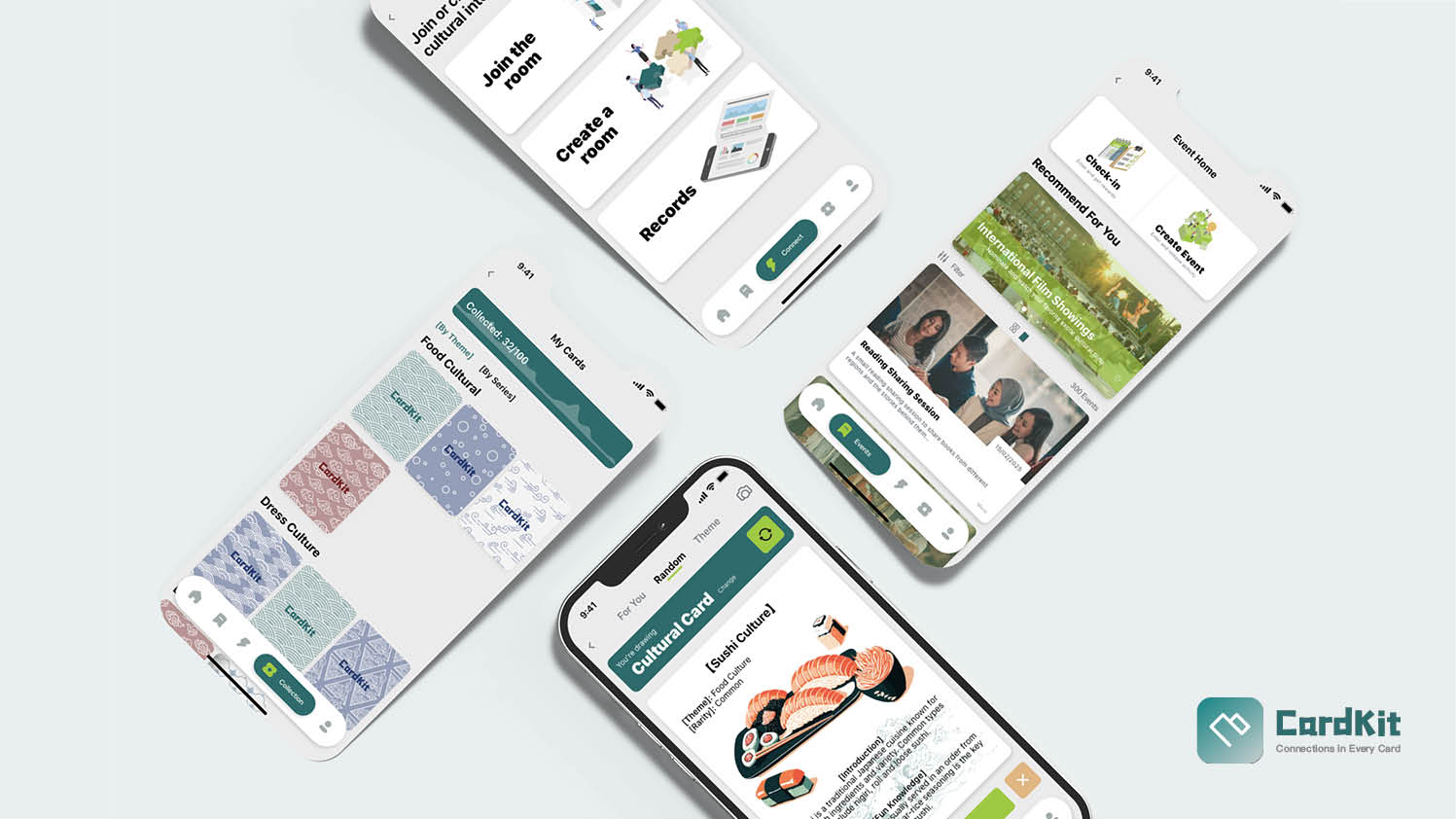

一款通过卡牌互动促进文化交流与社交破冰的工具型 App,帮助校园中的你在真实相遇中搭建多元连结。

2025.01|英国·英格兰·伦敦

引言|

在多元文化日益交融的校园环境中,跨文化交流障碍、归属感缺失与社交断层成为许多国际学生与本地学生之间不可忽视的问题。

卡搭是一个面向高校多元文化社区设计的互动工具型 App,旨在通过轻量化的“文化任务卡”、AR探索、互动房间等方式,激发学生在真实交流中发现文化的异与同,建立温暖、有连接感的多元关系网络。

项目聚焦于服务设计 × 跨文化互动 × 游戏化机制,以趣味方式引导跨文化理解与社会融合,最终目标是让每一位学生都能在校园中“被看见,被听见,被接纳”。

设计关键词|服务设计 / 跨文化交流 / 社交融合 / 游戏化机制 / 用户参与 / AR互动探索 / 文化任务卡 / 多元包容 / 归属感构建 / 社群连接

设计目标与理念|

聚焦多元文化校园中“文化碎片化”问题

灵感来源于:文化传播、互动游戏、跨文化融合实践

游戏化机制引导社交

鼓励真实相遇,打破社交壁垒

设计中,有意识地弱化强社交压力,转而通过“共识任务”与“文化差异卡”引导学生在真实互动中逐步建立关系,形成“轻连接 → 微共鸣 → 深认同”的渐进式社交体验。

卡搭的核心理念可以简化为一句话:用卡片构建共鸣,用机制维系连接。

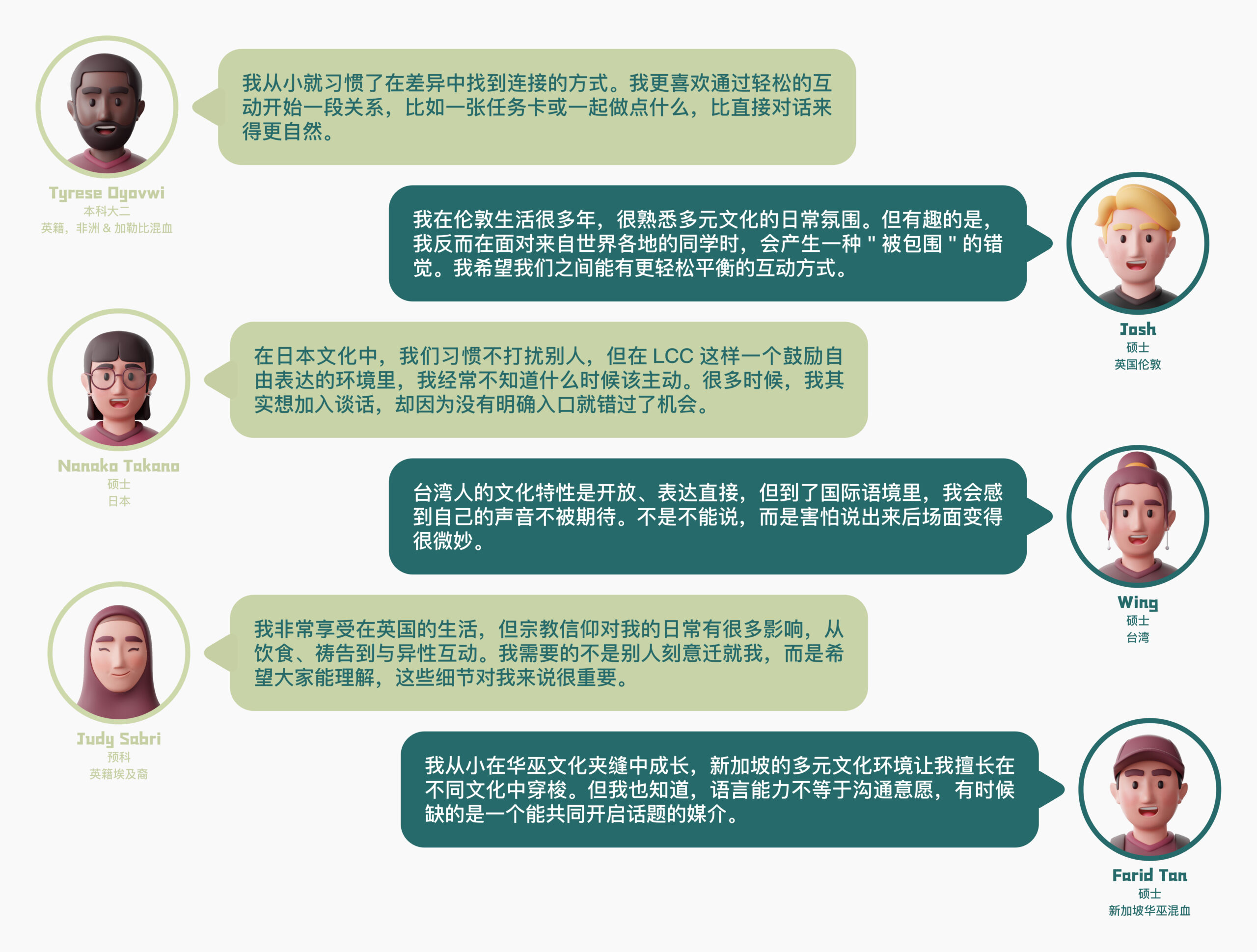

用户研究与洞察|

LCC 多元校园观察|

LCC 作为一个多文化交汇的校园,是培养文化理解力与全球视野的宝贵场所。然而当前社交形式的局限性,亟需一种更具互动性、趣味性与情感深度的媒介,来打破文化壁垒,激发真正的跨文化连接与归属感建设。

用户调研|

通过校园实地观察、问卷调查和一对一深访的方式,深入了解学生在多文化环境中的真实互动障碍与情绪感受。

关键输出|

精神安全感比信息获取更重要

任务型互动比语言主导的交流更易触发参与

多数学生渴望“被主动靠近”,但不擅长“主动迈出第一步”

注:为保护受访者隐私,本站未展示照片,仅呈现访谈语录与洞察摘要。

工作坊|

在机制初步形成阶段,开展了以“多元中的共融”为主题的共创工作坊,与来自不同文化背景的同学共同测试任务设计与互动模式的适应性。

共创目标: 探索真实交流中的“互动触发点”,验证卡牌任务是否具有吸引力与实际操作性。

工作坊流程:

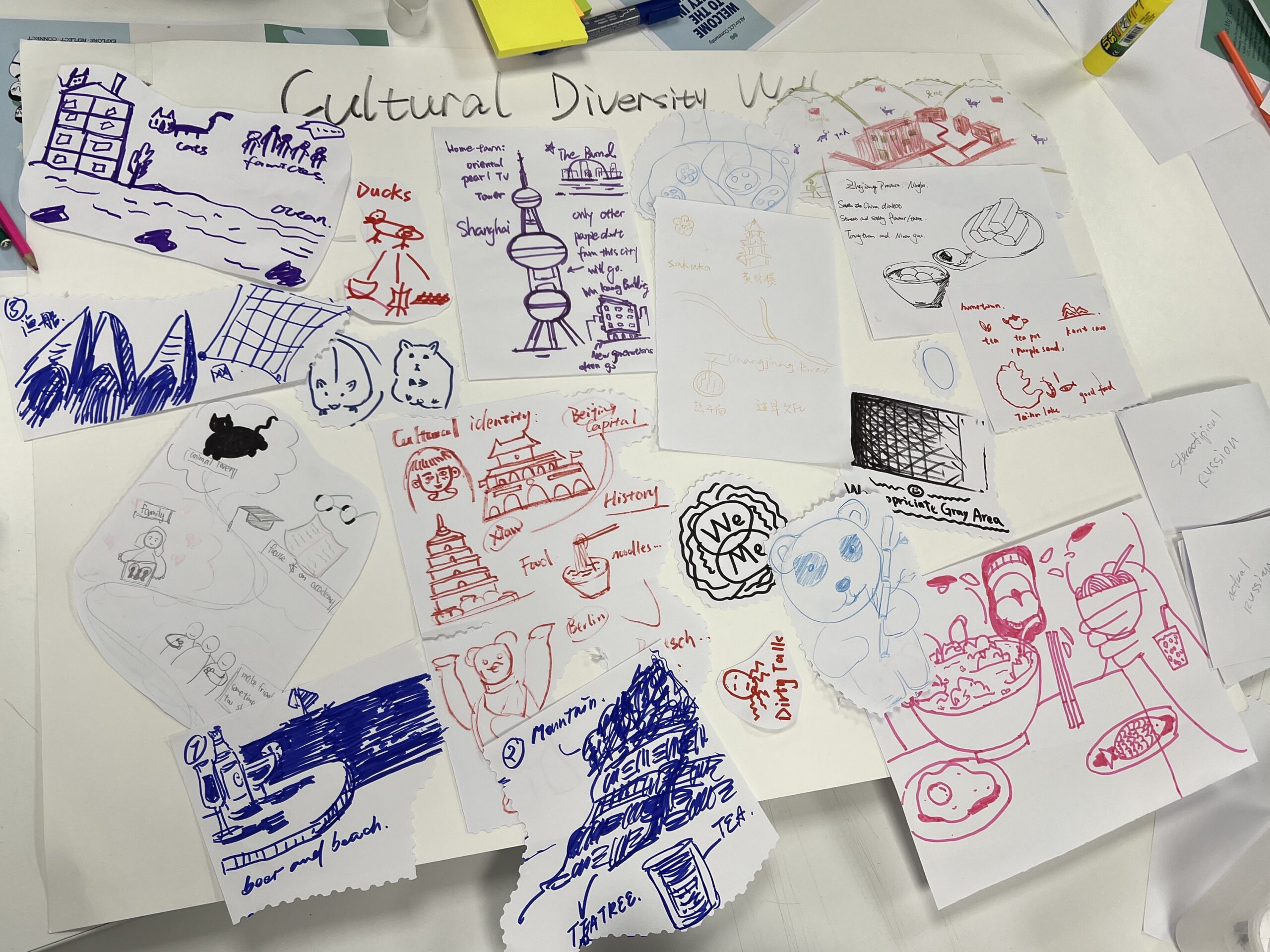

文化象征墙|参与者通过贴纸、照片、文字等形式表达自己的文化认同,呈现多元文化轨迹。

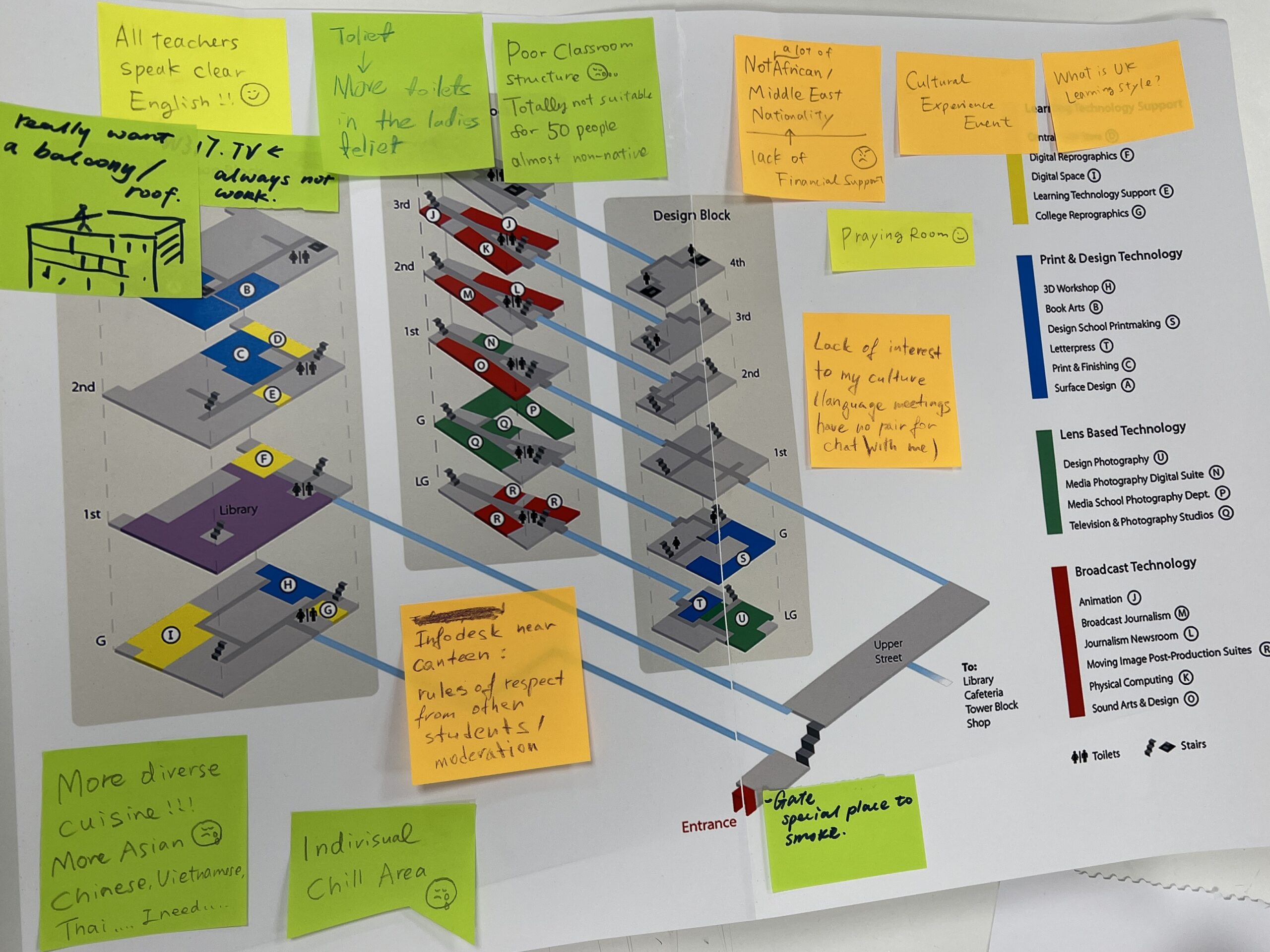

校园地图共建|参与者共同标注LCC空间中让他们感到归属的区域,并指出文化表达上的空间不足(如食物选择、祷告空间)。

文化路径想象|以小组形式绘制“文化交换路径”,一组强调文化代表性建设,一组强调合作与共享机制。

参与反馈:

多数学生表示“互动任务”比静态空间布置更能激发真实连接。

“共同做点什么”比“单方面表达文化”更具归属感。

有学生提议将互动形式融入迎新日、新生营、社团活动中。

概念发展与设计|

机制设计|

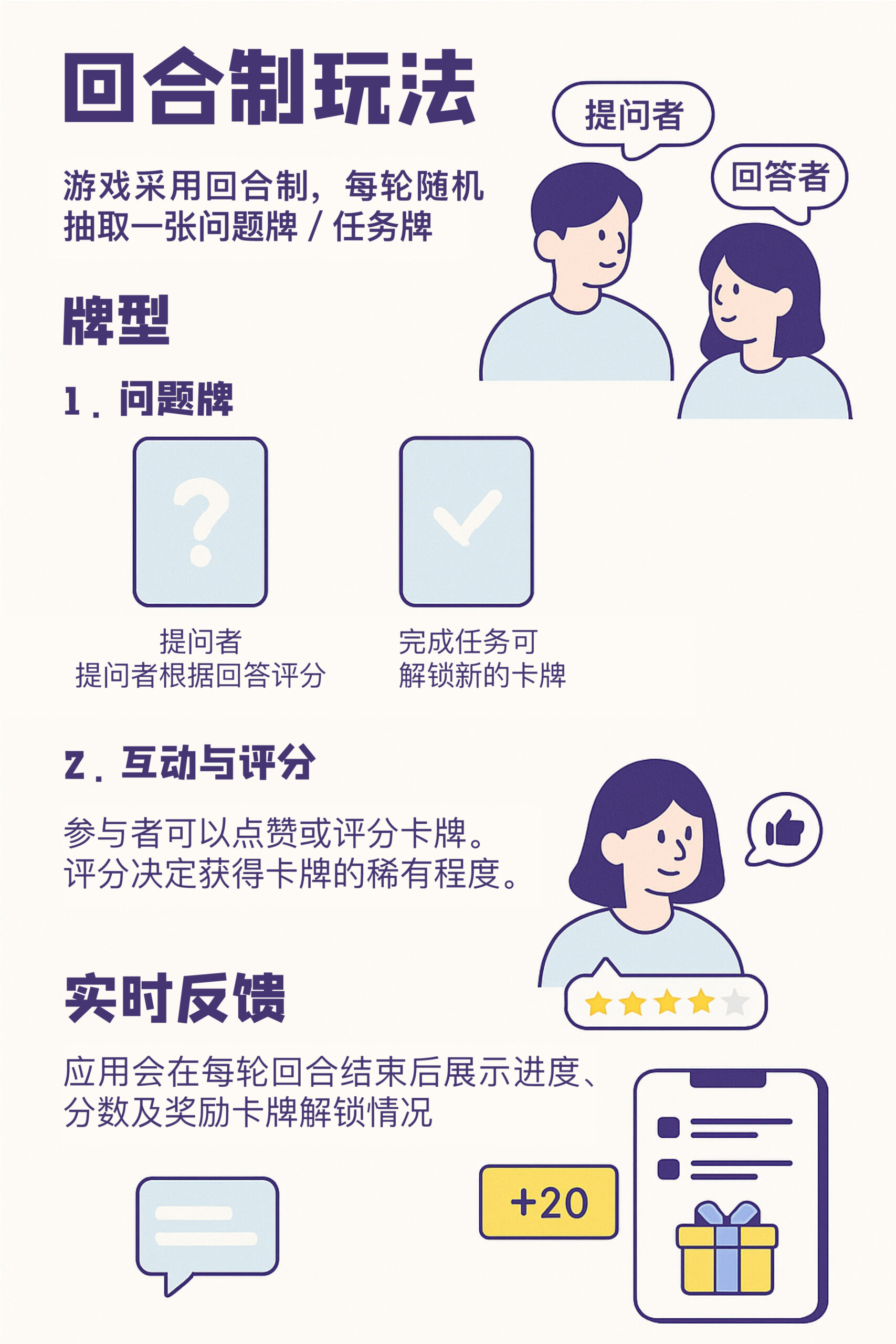

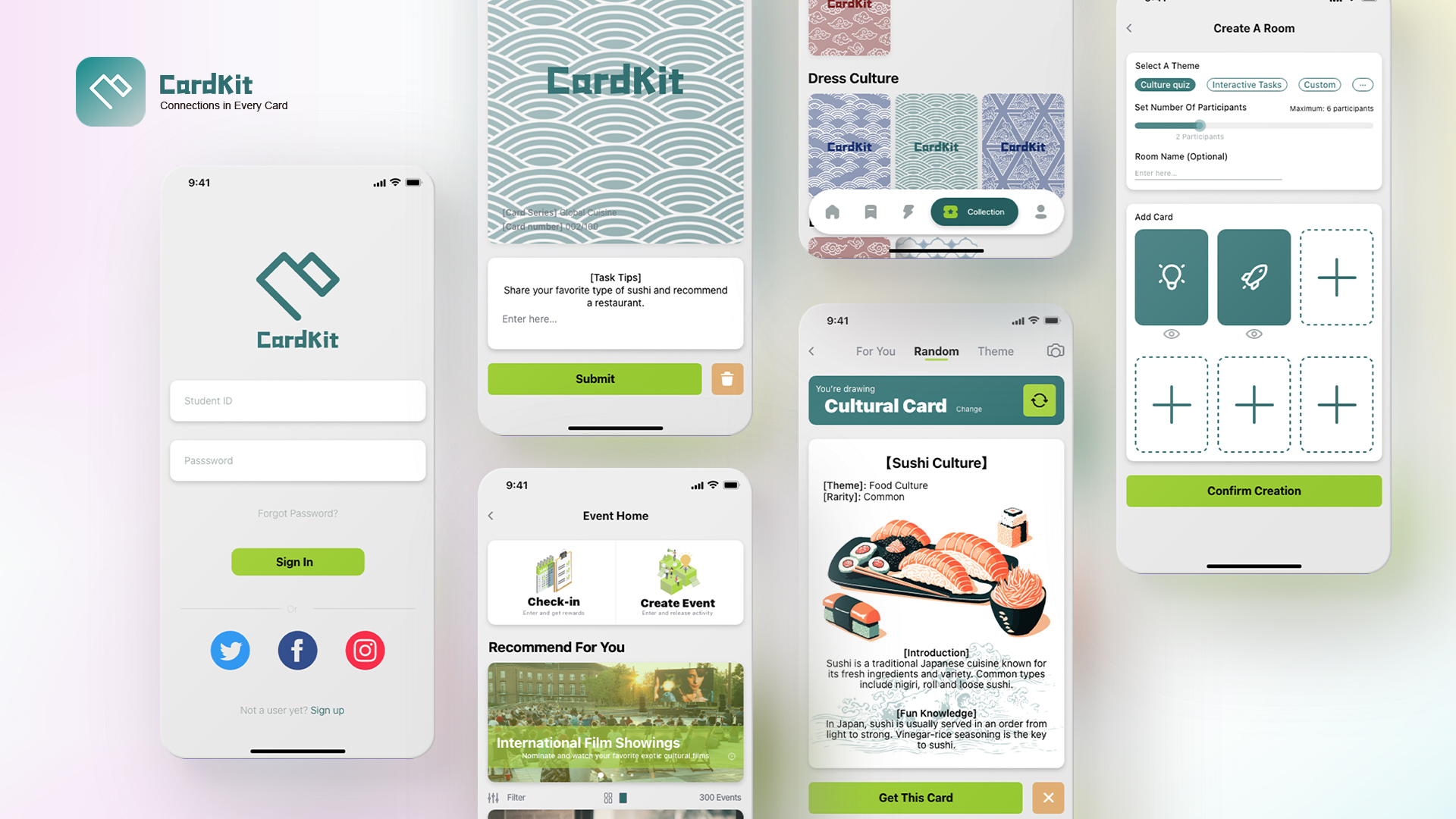

1. 回合制任务机制

系统以“回合制”逻辑推动互动,每一轮由用户抽取一张卡片(任务卡或提问卡),引导其完成一个轻量但具文化意涵的小行动。例如:“用你熟悉的语言说出一句节日祝福”。这一机制降低了语言压力,构建自然的社交起点。

2. 角色反馈与评分系统

每张任务卡互动中设有“提问者”与“回应者”两个角色,提问者可根据回应内容进行简单评分。评分不仅影响卡片稀有度,也决定后续内容是否解锁,激励用户认真互动并提升回应质量。

3. 持续激励与文化成长轨

每完成一次互动,用户将获得积分、徽章、或限定奖励卡,系统将这些行为转化为成长记录,可视化呈现在个人主页。通过逐步解锁的文化轨迹,提升用户的参与欲与归属感。

4. 轻社交结构下的群体互动

除了单人任务,用户可加入或创建主题互动房间,与多人共同完成任务回合。任务内容可由房主选择发布,有助于在轻量协作中建立真实连接,同时适用于迎新、社团活动等线下场景。

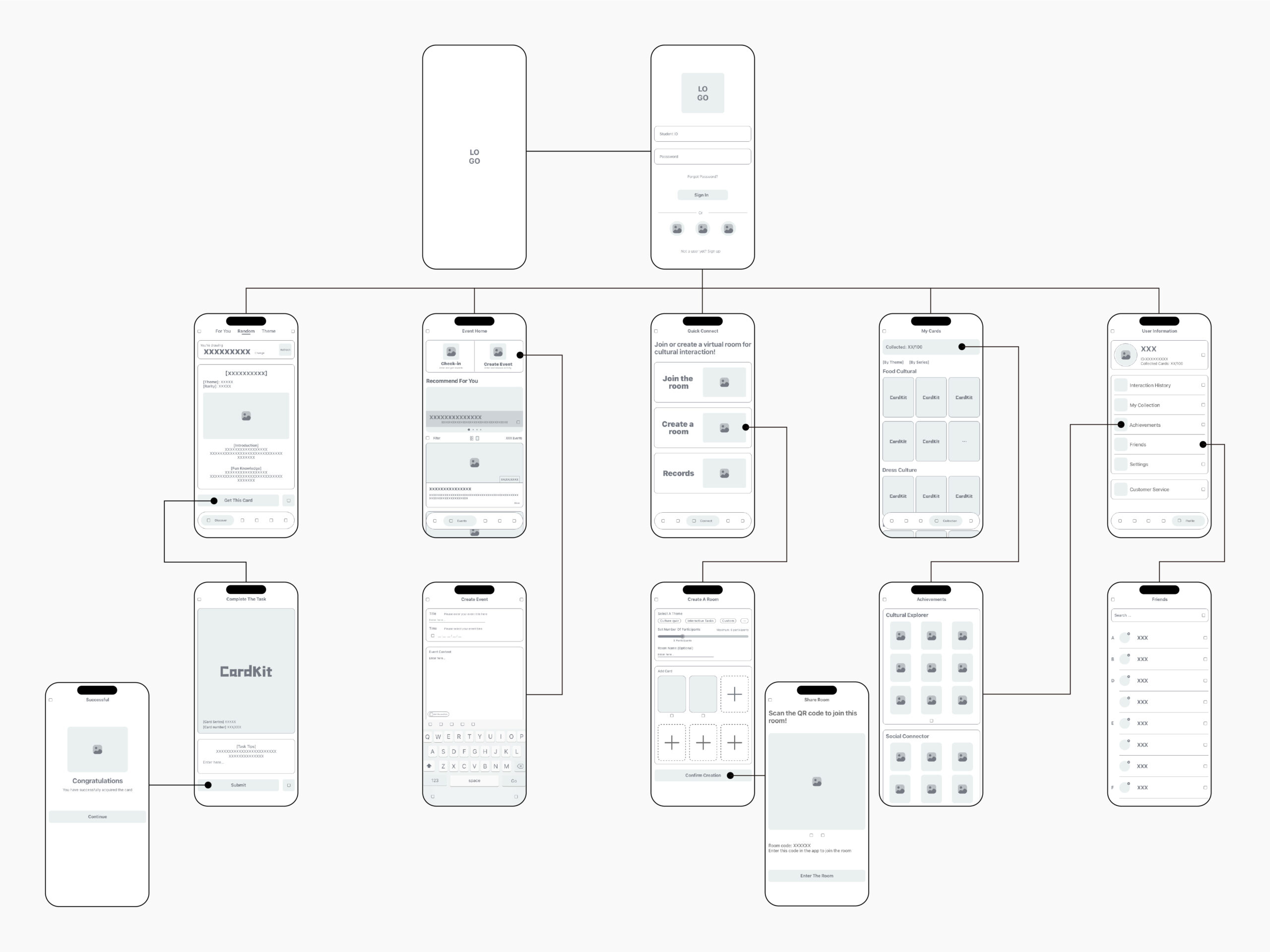

应用功能结构图|

线框图|

视觉语言系统设计|

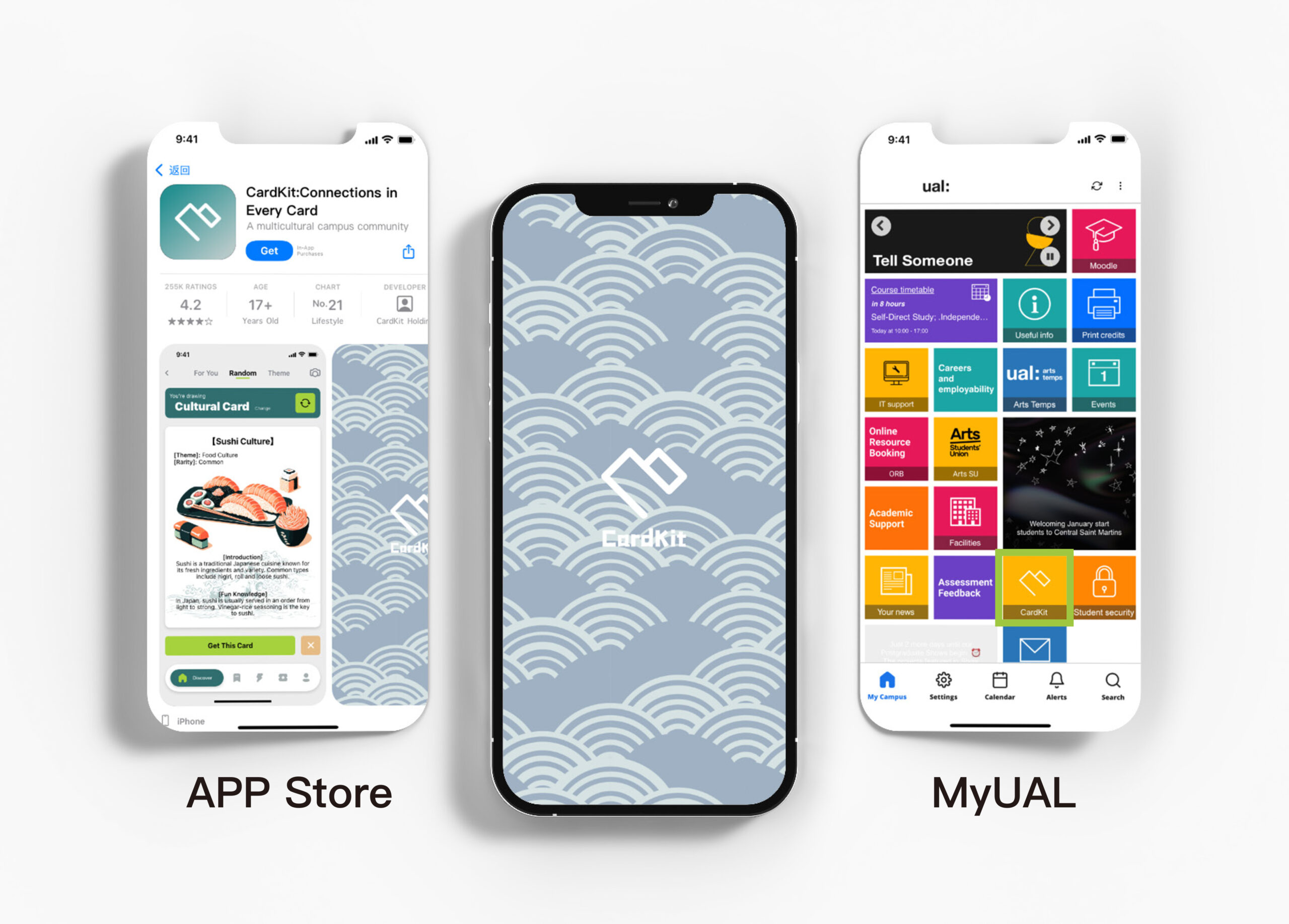

使用场景|

新生周迎新活动|文化日互动卡牌交换

校园导览小游戏|扫码解锁区域任务

社团联动|学生组织参与“共建任务房间”

适配 MyUAL / 校园App系统 API 接入

结语|

卡搭不只是一个社交工具,它是一个由真实校园生活、文化摩擦与共创能量共同塑造的系统回应。

在这个项目中,我尝试用卡片去激发连接,用机制去维系关系,用设计去放大共情的空间。 它的目标,从来不是创造一场短暂的对话,而是帮助用户在每一次真实相遇中,找到属于自己的文化位置与社交节奏。

喜欢这个项目,或有合作想法?欢迎随时联系我:

📧 邮箱: [email protected]

📸 微信: Zghocg-0525